8月5日に降った雨、この雨は実に久々の雨でした。しかし、5日未明から朝に掛けて降った雨は観測史上最大の一時間降雨量でした。その影響で、普段は水害の起こらない場所に水が溢れ出し住宅に被害が生じました。いわゆる、都市型水害と呼ばれるモノでした。

8月7日は鹿児島県に線状降水帯が発生し、以後は九州全域に線状降水帯が発生して大きな被害が出ました。そして、去年 大きな被害の出た石川県にもまた大雨をもたらして被害が発生しました。その雨の降り方は、梅雨末期の降り方に似ていると言われていました。 その原因は偏西風にあると言われ、南からの湿った暖かい風が日本列島に吹き、海水温が高くなっている状況から強大な雨雲が発生しやすくなる。その結果、各地で観測史上最大といわれる雨量が計測されました。

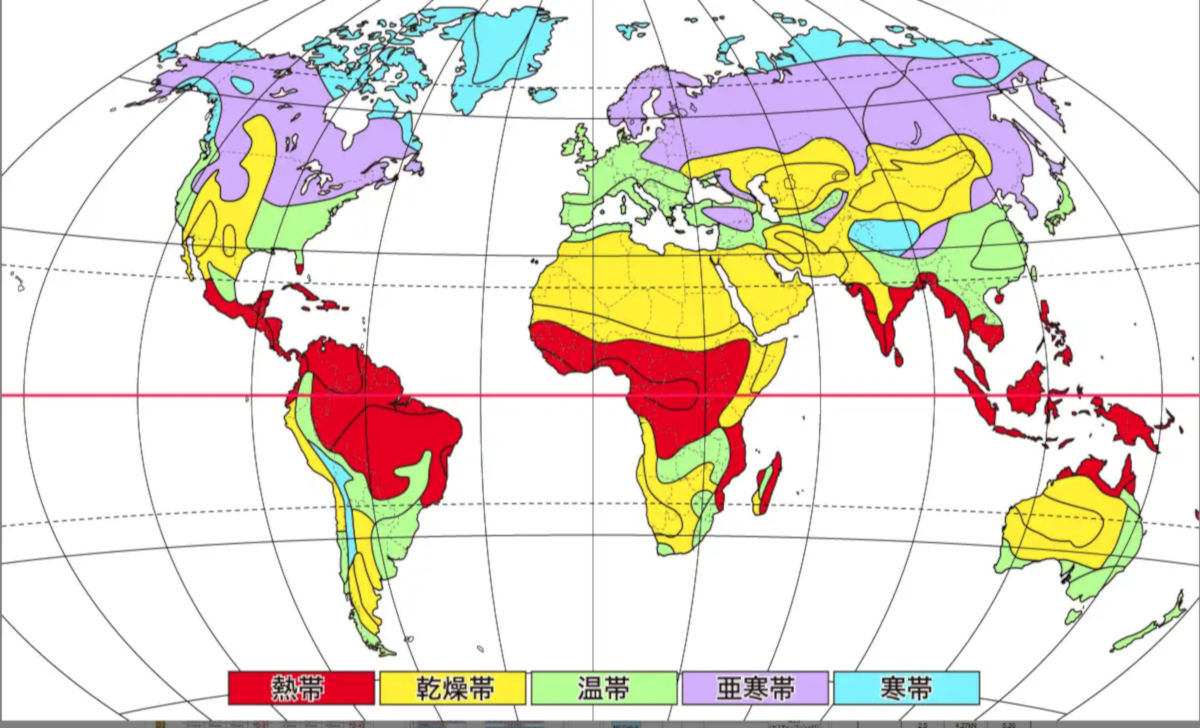

日本は温帯地域にあると学校で習いましたが、日本の夏は亜熱帯もしくは熱帯気候であると感じます。35℃以上の猛暑日は当たり前の様にあり、40℃超えも珍しくなくなった。そして、雨の降り方も急に土砂降りになるゲリラ雷雨が発生する。それは、熱帯地域のスコールの様です。地球温暖化が改善されなければこの現象は毎年起こり、より高温になるだろう。

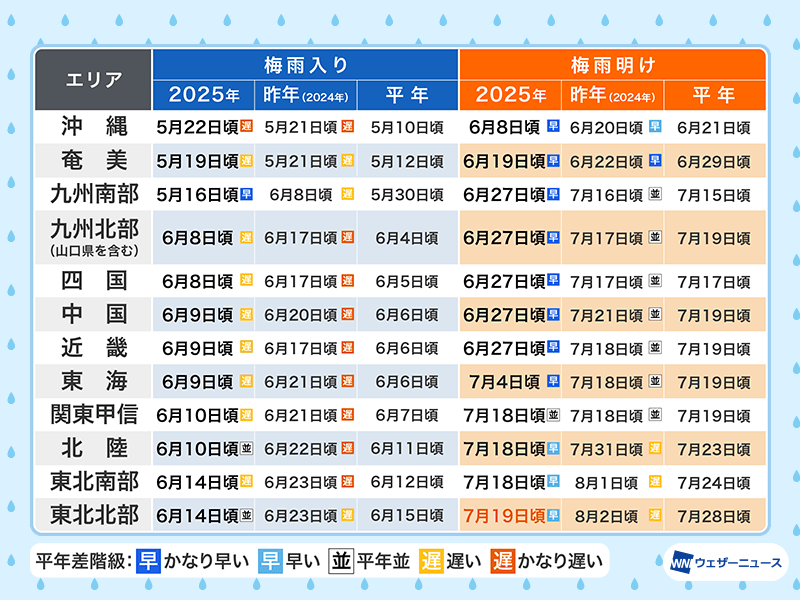

梅雨末期の様な雨だと書きましたが、今年はその梅雨自体が異常でした。

つまり、梅雨の期間が短かったという事になります。その影響だろうか、ダムの貯水率が0%という所もありました。その状況は農作物の生育に影響し、水不足で稲の枯れている所がニュースで流れていました。その水不足が稲の出穂期に当り、水を一番必要とする時期である事から、枯れないまでも稲の成長に大きな影響を与える。 今回の大雨で息を吹き返した様にも思えましたが、時期すでに遅くてうまく育たない稲も見られる様でした。

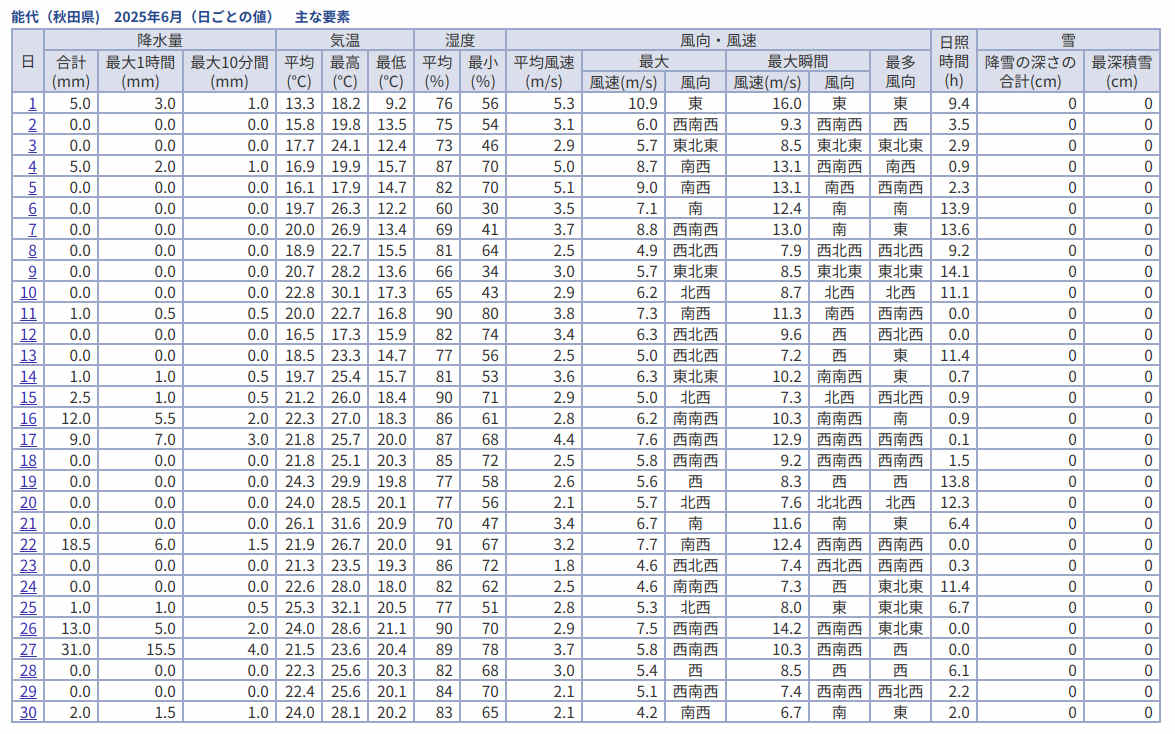

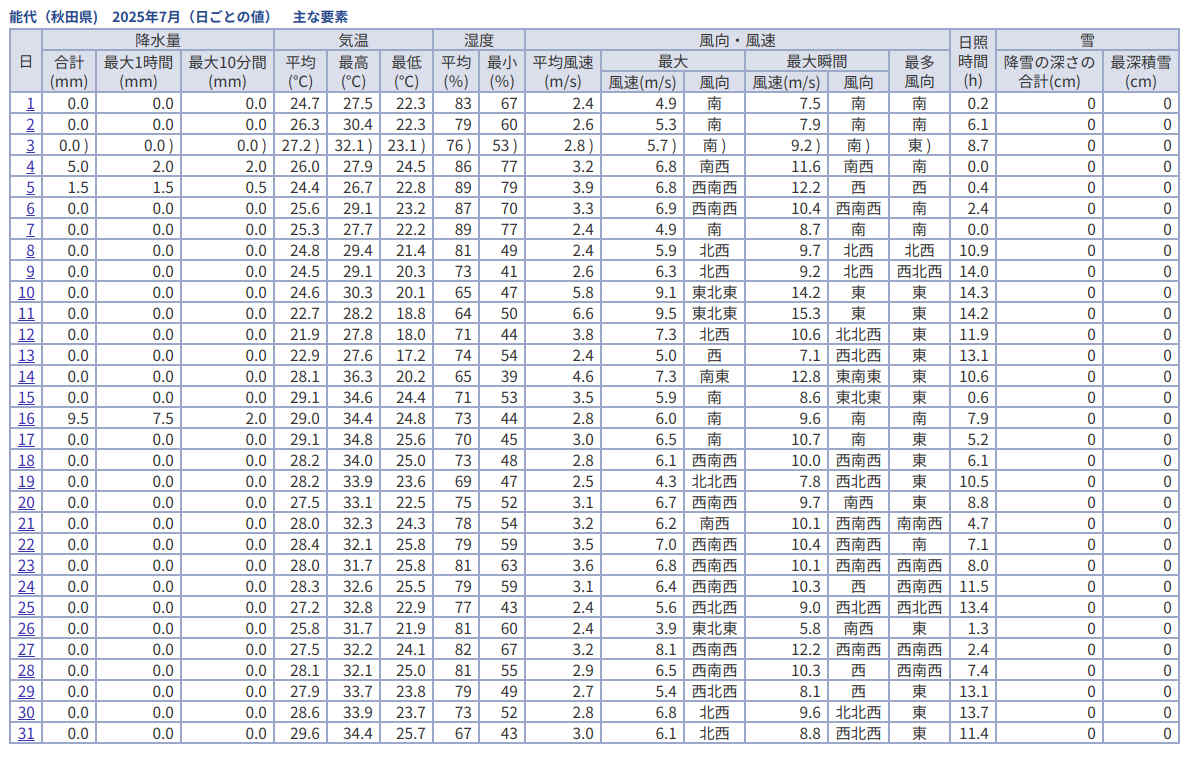

能代の梅雨入りは6月14日で平年並みでしたが、梅雨明けは7月19日で平年より10日程早かった。全国的な状況からすると少し恵まれている様に見えますが、しかし・・・

上記の表は、今年の6月・7月の能代の天気状況です。

6月14日の梅雨入り以降、明けるまでの梅雨の期間の降水量は106mmで空梅雨でした。7月19日に梅雨が明けてからは降水の記録がなく、6月・7月の全体の降水量は117mmでした。そして8月に入っても雨は降らず、8月5日の大雨が久々のまとまった雨でした。 その影響は田んぼに表れていました。

田んぼにはひび割れが起こり、イメージにある水田とはほど遠い感じに見えます。しかし枯れている状況にはなく、少しは水の供給があるのかもしれません。

米代川の水源の一つである、素波里ダムに行って見ました。

貯水率は分かりませんが、水位は異常に低下していました。この影響は当然 米代川にも及び、森吉ダムからの緊急放水もあった様です。そして、節水の呼びかけも検討されていた様です。 そんな状況からの大雨だったので、何か息を吹き返した様に思えるし、現在の田んぼはイメージにある水田です。能代では丁度 出穂期に当り、その後の稲には影響が無かった様にも思え順調に育っている様に見えます。

今年の夏で異常に感じているのは暑さです。7月14日に最高気温36.3℃を記録し、以降は34℃台・33℃台が当たり前の様になりました。全国的な暑さに比べると大した事はない! と思われますが、秋田県内でも能代市は比較的気温の低い所です。 昔の感覚で言うと、数年に一度位は33℃超えがあり部屋中が沸騰している感じがしました。最近では33℃超えが珍しくなくなりましたが、今年はそれが当たり前の様に続きました。

去年まではエアコンを使わず過ごしていたのですが、暑さに耐えかねて今年はエアコンを作動させました。父親が病気だった頃はエアコンを使っていたのですが、亡くなってからは使用していなかったので十数年ぶりの作動でした。久々の作動だったので、フィルターやカバー等を洗ったのですが思っていた程は汚れが少なかった。作業を終えてエアコンを作動させた直後、エラーメッセージが出て止まった。調べてみると、どうやら室外機に異常があるらしい。なので室外機を見ると、ファンが回っていない。そのファンの形状に違和感を感じカバーを外して調べて見ました。ファンが傾いていたので元に戻すと、ポロッとファンが取れた。軸がサビて、モーター部分も完璧にサビている。使う事もなかったので、十数年間に一度もメンテナンスをしてこなかった結果です。

エアコンを設置している場所は居間ですが、ここでは四六時中 高齢の母親が暮らしています。去年の暑い日に軽度の熱中症になったので、今年は特に気に掛けていました。そんな中で頼みにしていたエアコンが壊れたので、新たに調達する事になりました。でも真夏の最中、エアコン工事を依頼しても時間が掛かると思った。今が必要な時期で、涼しくなりかけた頃にエアコンが設置されてもどうしようもない。そこで、すぐに設置可能な「ウィンドウエアコン」を設置する事にしました。価格よりも納期重視で選んだら、翌日には届きました。設置には一時間位掛かりましたが、壊れた翌日にはエアコンを作動させる事が出来ました。 それにしても、今年は物がよく壊れる。エアコンは随分前から壊れていたと思いますが、その他にも様々な物が壊れました。しかも、比較的に高価格帯な物が多かった。自分は物を使い込む方なので、耐用年数の過ぎた物がたまたま今年になって動かなくなったかもしれないけど・・・

6畳用のウィンドウエアコンです。居間は15畳程あるので、このエアコンでは部屋全体を冷やす事は出来ません。母親は一定の場所にしか居ないので、冷風が直接当たれば体感的には涼しくなると思います。スポットクーラーも検討したのですが、諸々の条件からウィンドウエアコンの方が経済的に思いました。 近々、15畳の居間をアコーディオンカーテンの様な物で半分に区切ろうかと考えています。そうする事で冷暖房費の節約になるし、母親の居る部分は快適になりそうに思ったから・・・

自分達の部屋にもエアコンは設置されていません。窓を全開にする事である程度は暑さをしのぐ事が出来るし、夜は涼しい風が入って来る様になるので寝苦しくて寝れない日はなかった。毎日の暑さに慣れる事で、暑熱順化? なるのだろうか? 若い時の方が、自室の暑さに耐える事が出来なかった。日中はエアコンの効いている場所や冷気の当たる場所で仕事をしていたので、エアコンのない自室は地獄の様に感じていました。 暑熱順化ではなく、老化で暑さを感じ難くなったのだろうか? 自分も嫁さんもじじ・ばばと言われる歳。この暑さが平年気温になると考えると、エアコンの設置を検討するしかありません。

最近、台風の発生場所もおかしく感じます。台風は赤道近くで発生した熱帯低気圧が、発達しながら日本に近付くのが台風と思っていました。それが、日本近海で熱帯低気圧が発生している。それは、数年前から感じていた事です。

先日も九州の辺りで熱帯低気圧が発生し、すぐに台風に変わった。それだけ日本近海の海水温が上がっているのだろう。

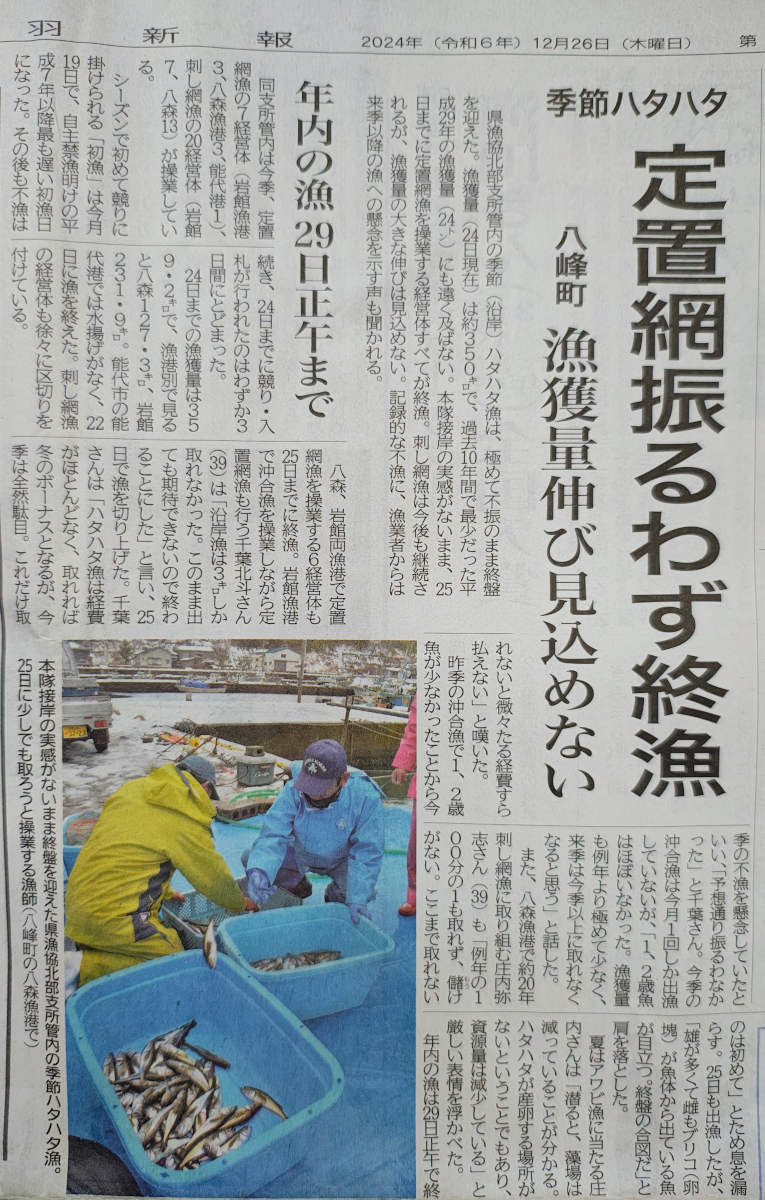

去年の秋田県沿岸のハタハタ漁は、記録的は不漁でした。50年以上前のハタハタは「猫またぎ」と呼ばれる程に大量の漁獲がありました。しかし数十年位前から漁獲量は減り始め、その原因は乱獲によるモノとされて来ました。

去年の八森管内の季節(沿岸)ハタハタ漁は、12月29日までの漁獲量が832.4kgでした。例年であれば1日で1トン以上の漁獲量があるので、去年は極端な少なさです。沖合漁も3.4トンと振るわなく、沖合・沿岸を合わせた漁獲量は4.2トンでシーズンを終えました。不漁と言われたその前年でも45.6トンの漁獲量があったので、去年はその一割にも満たない数字です。

不漁の原因の一つに、12月は時化続きの異常な年だった。そのため、底引き網船が一日しか操業が出来なかった。また、11月下旬の時化がハタハタ接岸の合図になるのですが、去年の11月は海の穏やかな日が続いた。時期が遅れ12月に期待をしたと思いますが、その期待は裏切られる事になってしまいました。例年であれば冬至を区切りとしてハタハタ漁は終わるのですが、刺し網漁は今年の1月3日から再開された様です。しかし、良い漁があったとは聞こえて来なかった。 おととしの沖合漁で異変を感じていたという。獲れた網の中には、1〜2歳魚がほぼいなかったという。大型のハタハタは高値が付くので収入的には良かったと思いますが、それが翌年に影響した事になります。そう、何か今年のサンマ漁は豊漁だと聞きます。しかも型が大きいらしい。これをハタハタの例にあてはめると、来年は極端な不漁になる予感が・・・

もう一つの原因として、海水温が高かったという事が言われています。ハタハタは深海を回遊する魚で、産卵時期になると沿岸の藻に卵を産み付けるために接岸します。深海に住むので、おそらく寒水を好むと思われます。時化になって産卵をするのは、時化で海が撹拌されて沿岸の海水温が下がるためではないか? と思います。

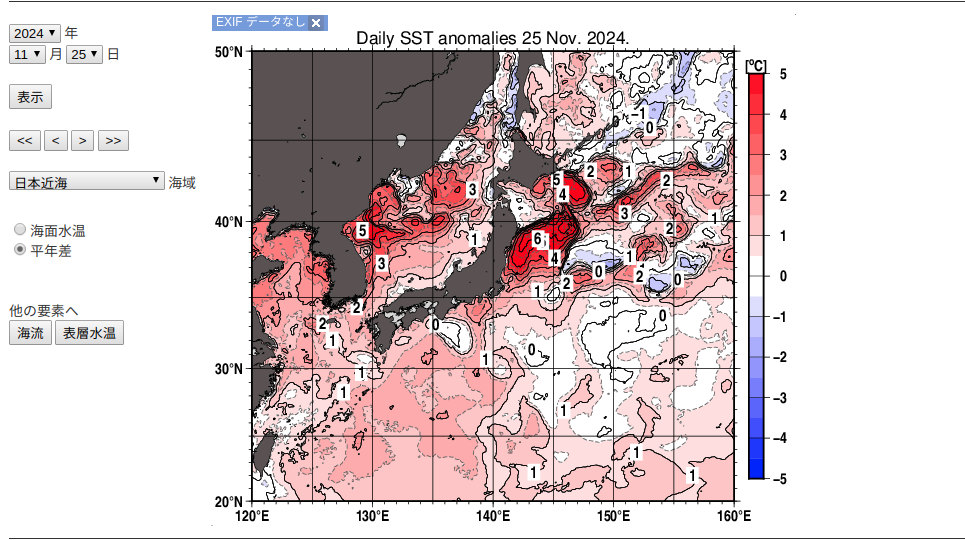

ハタハタの生息する日本海の海水温が上昇している

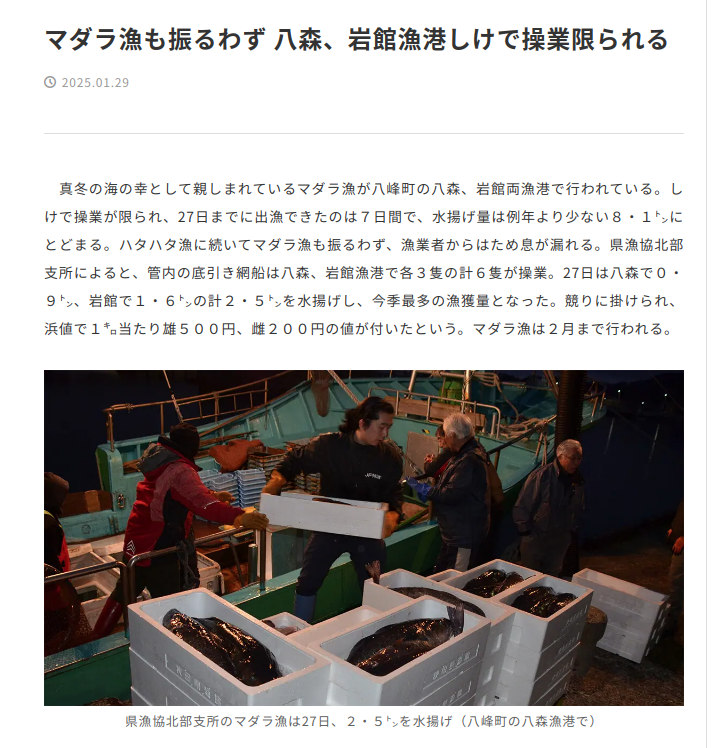

ハタハタの漁期にあたる2024.11月末頃の海水温の状況です。能代山本沖は、平年より1℃高くなっていました。ハタハタの回遊するロシア・朝鮮沖は、3〜4℃程上っています。これらの状況が、ハタハタの生態に何かしらの影響があるのかもしれません。11月の時化が無かった事によって、海面音はもっと上がっていたかもしれません。そのため産卵に適さない状態になり、ハタハタが接岸しなかったかもしれない。 これらの影響と思われる事がタラ漁にもありました。

その後タラ漁が最盛期をむかえた! という記事は見なかったので、タラ漁も不漁に終わったかもしれません。

日本近海の海水温は平年より高く、特に北海道・三陸沖が極端に上昇している。その影響だろうか、函館ではイカの不漁がニュースで流れ、サケの不漁も続いています。反面、普段は獲れないブリが豊漁だと聞きます。しかし、北海道・東北民はブリを食べる習慣が無いために喜ばしい事ではありません。売れないから他の市場に回すにしても、大きな儲けにはならないと思います。 北海道では7月24日に40℃にせまる気温になりましたが、これも海水温の上昇が影響しているといわれていた。 海水温の上昇は魚の生息域を変え、ジワジワと海の環境を変えて行く。藻場であった場所が海藻の育たない環境に変わり、サンゴが繁殖し始める。海藻をエサとする魚が消えて、色の鮮やかな南国の魚が集まる。先の八森沿岸の藻場にしても、それが消えつつあると感じられるそうです。そうなれば、ハタハタは産卵のために接岸しなくなり「ぶりこ」は食べれるなくなる。

9月に入ろうとしている現在でも、日本列島ではまだまだ猛暑日の続く所が多い。日本は温帯から亜熱帯に変わり、四季がなくなろうとしています。能代もまだ暑く、30℃超えの日が続いています。それでも、5日の降雨以降は少しづつ変わって来た様に感じます。朝・晩は窓を閉めないと寒さを感じ、外では虫の音が聞こえ始めました。確実に秋へ向かっている気配を感じます。 今後、日本で四季を感じられるのは、北日本と北海道だけになってしまうかもしれません。

コメント